Etymologie

des LECOUTRE, LECOUSTRE et LECOULTRE

Les noms communs coustre, coutre, coultre

|

"Faire l'histoire d'un mot, ce n'est jamais perdre sa peine.

Bref ou long, monotone ou varié, le voyage est toujours instructif."

Febvre, 1930

Febvre L. (1930) - Civilisation. Évolution d'un mot et d'un groupe d'idées.

In Civilisation – Le mot et l'idée. Paris: La Renaissance du livre. |

Du latin custos…C'est du mot latin custos que vient le mot français, qui n'est plus utilisé à notre époque, coustre.DéfinitionLe dictionnaire Gaffiot{https://www.gaffiot.org/42447) donne la définition suivante du mot latin custos (au féminin custodis):

custos, odis, m., f.,

En latin les mots se déclinent. Les autres formes que le nominatif et le vocatif singulier prennent un d, par exemple custodem pour l'accusatif, custodes pour le nominatif pluriel, etc. On retrouve ce d dans plusieurs mots dérivés présents dans le dictionnaire Gaffiot pour lesquels on retrouve le même sens de garde, surveillant: custodela, garde, surveillance; custodia, action de garder, garde, par extension prison, prisonnier; custodiarium, guérite, abri, maison de garde; custodiarius, de garde, gardien de prison; custodio, prendre garde à, observer, être fidèle à, se conformer à, veiller à ce que; custodio, garder, conserver, protéger, défendre, surveiller, prendre garde, etc.; custodite, avec circonspection, en se surveillant. La référence la plus détaillée sur le mot custos est incontestablement le Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis… de Du Cange paru en 1678. Il s'agit d'un glossaire du latin médiéval en latin moderne qui explique notamment les mots dont la signification a été détournée. Plusieurs pages sont consacrées à custos et à ses dérivés (tome 1, pages 1274 à 1283). Il y avait toutes sortes de custos. Il est intéressant de constater que figurent également les mots custor ("pro custos"), custoriæ et même coustoria (page 1276) Utilisation en françaisUne société qui assure le service de téléassistance aux personnes en situation de dépendance s'intitule custos:https://www.scutum.fr/metiers/teleassistance-aux-personnes-en-situation-de-dependance.php. Cette société utilise donc le sens latin de garde, protecteur.Dans son livre Les contes populaires de Normandie Bardon (2016) emploie le mot custos à plusieurs reprises. L'un des contes s'intitule même Le chantre et le custos. Nous voyons apparaître ici un sens nouveau, celui de sacristain. |

… au français

Selon le Littré

(https://www.littre.org/definition/cuistre),

il semble que le bas-latin ou latin populaire disait non pas custos mais custor,

ce qui est en accord avec Du Cange (1678), cité plus haut.

Ceci serait à l'image des deux formes arbor et arbos (arbre), cette dernière étant utilisée par les poètes,

notamment Virgile.

|

Les coustres ou coûtres de Saint-HilaireIl y avait sans nul doute plusieurs sortes de coustres: Il y avait tant de choses à garder dans les églises. Leur rôle variait sans doute aussi selon les régions. C'est dans le livre d'Alphonse Le Touzé de Longuemar, paru en 1857, que l'on trouve le plus de détails sur le statut et le rôle d'un coustre. Nous avons ici l'exemple des coustres de l'église collégiale de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers. L'auteur utilise l'ortographe coûtre, suivant en cela l'usage introduit par l'imprimeur tourangeau Plantin en 1560 pour remplacer le s, comme tête pour teste, et donc coûtre pour coustre.

"Nous ne saurions dire à quelle époque précise remonte

l'institution des coûtres de Saint-Hilaire. - il en est fait

mention dans nos chartes pour la première fois en 1305,

mais il est à croire qu'ils existaient depuis longtemps.

Dans l'origine, c'étaient des clercs tonsurés portant l'habit

ecclésiastique mais peu à peu on admit aux coûtreries

des laïques mariés, dont les offices furent déclarés vénaux

et transmissibles aux aînés. Toutefois ces offices ne pouvaient

se transmettre par testament, et la femme du défunt n'avait aucuns

droits à prétendre sur celui de son mari.

En 1623, selon les registres capitulaires, il y avait à Saint-Hilaire pas moins de quinze coûtres, auxquels s'ajoutaient le coûtre porte-croix (qui avait donc un rôle différent) et les coûtres de Saint-Pierre-L'Houstault, de la Chandelière et de Sainte-Triaise [les trois paroisses formant le bourg Saint- Hilaire] (page 94). Le Touzé de Longuemar constate la disparition des coûtres au cours du 18ème siècle: "A la date de 1614, 1683 et 1704, l'existence et les priviléges des coûtres sont constatés tant dans les chartes publiées dans les t. XIV et XV de nos Mémoires que dans le recueil de dom Fonteneau. Nous avons donc été très-surpris d'en trouver à peine une mention dans les comptes du XVIIIe siècle, sur lesquels ils semblent remplacés par les quatre sergents de chœur appointés à 200 livres, avec une indemnité de 40 livres pour sonner jes cloches. Nous manquons de données pour préciser le moment où cette transformation eut lieu." (page 165). Notons encore que l'auteur utilise custode comme synonyme de coûtre (par exemple page 94).Bien entendu les coustres des petites églises avaient certainement des rôles différents de ceux de l'église d'une grande abbaye comme Saint-Hilaire de Poitiers. Il apparaît aussi que leurs rôles ont différé selon les régions et les époques. |

Une controverse

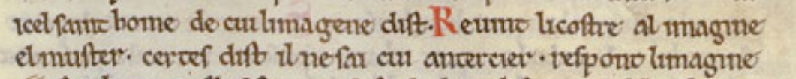

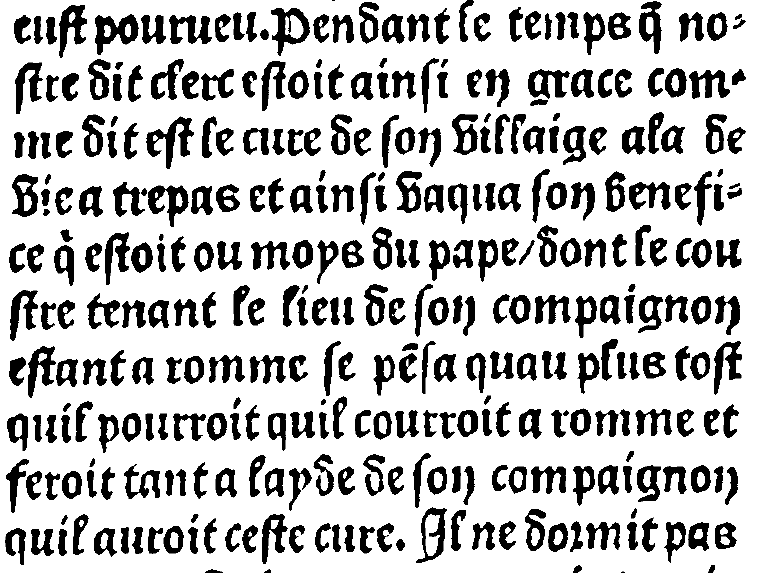

Le statut du custos de l'église de Saint-Omer a donné lieu au 18ème siècle à une controverse acharnée.

A propos d'un religieux de l'abbaye Saint Bertin, qui avait été établi l'ædituus ou custos

de l'église de Saint-Omer au 9ème siècle, on peut ainsi lire dans de Cléty et Lemerault (1737):

|

Les coustres maîtres d'écoleL'abbé Achille Leleu, dans l'Instruction Populaire en Flandre avant la Révolution nous dit que le mot coustre servit dans cette région à désigner les maîtres d'école:"C'est aussi au XVIe siècle qu'on voit les premières mentions de corporations de maîtres d'école. Les maîtres avaient été d'abord les prêtres qui s'étaient ensuite fait suppléer par leurs aides ou sacristains (coustres). Le nom de coustre servit longtemps à désigner les maîtres d'école et leurs premières associations prirent le nom de Kosterlyken-eendragh*. La Chronique de Flandre rapporte que Charles Quint, qui venait de visiter les ruines de Thérouanne récemment détruite (1553), et s'acheminait vers le camp de Bailleul, rencontra à Rubrouck un coustre qui lui demanda des privilèges pour sa corporation; quelques jours après, l'Empereur envoya un placet ou charte, octroyant les privilèges sollicités" (Leleu, 1903, page 5). *Koster est la forme flamande de coustre. |

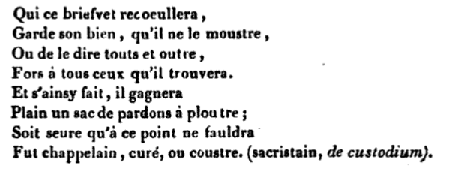

De nos joursDe nos jours le mot coustre, ou sa forme coutre, dans le sens de sacristain, n'est pas dans les dictionnaires. Il ne figure pas non plus dans le Littré (1873).Déjà en 1846, dans le dictionnaire du patois normand de Duméril et Duméril (page 73), on trouve le mot coutre, défini comme signifiant sacristain, classé dans les mots de patois avec la mention du département de la Seine-Inférieure (devenue Seine-Martime). Si l'on ne doute pas que Corneille parlait français, cela signifierait que le mot était passé de la langue "noble" au patois. CuistreToutefois coustre serait toujours utilisé sous la forme de cuistre. Ainsi, selon le Littré, on serait passé du sens serviteur d'église d'abord à celui de serviteur de collège - ce qui rejoindrait la fonction de maître d'école dévolue aux coustres en Flandre - puis par extension à celui de pédant vaniteux et ridicule.

Cuistre

L'église est l'asyle des cuistres,

CustodeLe mot custos serait également toujours présent dans le sens de gardien à travers sa forme dérivée custode (dictionnaire du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales). Un custode désigne entre autres un gardien de musées et de monuments, notamment en Italie."Les fusils à vent, nous dit le custode du Ferdinandeum d'Innsbruck…" (Michelet, 1838, page 279) Un custode fait aussi référence à ce sens de garde, protection, et peut désigner une boîte à paroi de verre dans laquelle on enferme l'hostie, un rideau, le panneau latéral arrière de la carrosserie d'une automobile.Sans prétendre être exhaustif, mentionnons encore dans un sens dérivé, le mot custodinos: "Prête-nom qui garde un bénéfice ou un office pour le rendre à un autre dans un certain temps…" (Littré, 1873, Tome 1, page 938). A titre spéculatif, s'accoutrer, on disait autrefois accoutrer et par suite accoutrement pourrait venir du sens "arranger, mettre en ordre, comme faisoit le coustre des ornements de l'église" (Génin, 1852, page 416). Mais cette origine est très contestable.Koster et kösterLe mot custos a donné koster en néerlandais et köster en allemand, qui signifient sacristain et sont toujours utilisés de nos jours. |

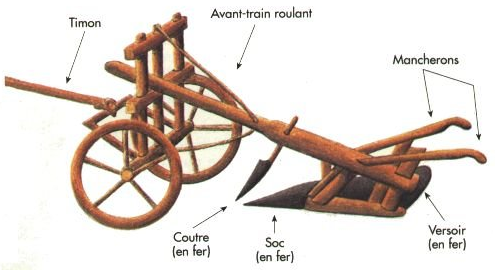

Coutre (de culter)Le mot coutre, s'il a disparu dans le sens de sacristain, existe toujours de nos jours, mais il ne s'agit pas du mot dérivé de custos mais de celui dérivé de culter. Le dictionnaire Gaffiot nous apprend que ce mot avait déjà en latin classique les deux sens de coutre de nos jours: fer de charrue et plus généralement couteau.Pline l'ancien nous montre que le coutre de la charrue existait au premier siècle de notre ère: "Vomerum plura genera: culter vocatur inflexus praedensam, priusquam proscindatur, terram secans futurisque sulcis vestigia praescribens incisuris, quas resupinus in arando mordeat vomer" - Il y a plusieurs espèces de socs: on nomme coutre le fer qui, coupant la terre dure avant qu'elle soit profondément entamée, trace d'avance par ses incisions les sillons futurs que le soc renversé doit ouvrir en labourant" (Pline, Histoire naturelle, tome XVIII, 171.

"Fugit improbus, ac me sub cultro linquit " - le bourreau s'évade, et en plus me laisse sous le coutre (dans la détresse). (Horace, satire 9, 74). De même que le coustre sacristain a parfois pris la forme coultre, on peut trouver pour le coutre de la charrue la forme coustre. Ainsi, dans le Registre criminel du Châtelet, on trouve dans l'article relatif au tixerrant (tisserand) de draps GIEFFROY AUDE et en date de 1391"… veant que à une charrue qui eſtoit aus champs n'avoit aucun qui la gardaſt, print et oſta un couſtre qui eſtoit à icelle charrue, lequel il apporta à Paris, et illec le vendi…" (Registre criminel du Châtelet, II, 1389-1392, page 118) |

|

Ces homonymies sont évidemment une difficulté

dans la recherche de l'étymologie des noms propres dérivés. |